在科学发展的漫漫长河中,经典物理学曾构建起一座宏伟而坚实的大厦,决定论便是这座大厦的基石之一。

从牛顿发表《自然哲学的数学原理》开始,牛顿力学体系逐步建立并完善,为人们理解宏观世界的运动规律提供了强有力的工具 。

在这个体系下,宇宙就像一座精密的时钟,一切都按照既定的规律有条不紊地运转着。

以日常生活中的物体运动为例,当我们抛出一个篮球,只要知道篮球出手时的位置、速度、角度,以及它所受到的重力、空气阻力等因素,运用牛顿运动定律,便能精准地计算出篮球在未来任意时刻的位置和运动状态。

无论是天体的运行,如行星绕太阳的公转,还是地球上各种机械的运转,都可以在牛顿力学的框架内得到准确的解释和预测。天文学家凭借这些理论,能够提前数年甚至数十年准确预知日食、月食的发生时间和地点,让人们得以提前期待这些奇妙的天文现象。

爱因斯坦,这位科学巨匠,对决定论坚信不疑。

他深受经典物理学的熏陶,其相对论的提出更是进一步深化了对宇宙确定性的认识。在爱因斯坦看来,世界是客观实在的,物理现象背后必定隐藏着确定性的规律,这些规律不受人类主观意识的影响,无论我们是否观测,它们都始终存在并发挥作用。

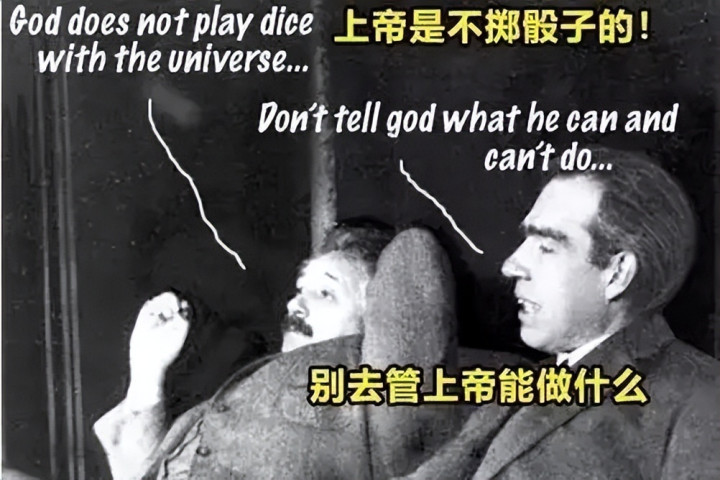

只要我们掌握了足够的信息和正确的理论,就能够像解读一部写好的剧本一样,清晰地了解宇宙万物的过去、现在和未来。这种对确定性的执着追求,贯穿了爱因斯坦的整个科学生涯,也促使他在面对量子力学中那些看似随机的现象时,发出了 “上帝不会掷骰子” 的著名论断。

他无法接受微观世界的物理规律是基于概率和不确定性的,认为这背后一定存在尚未被揭示的隐变量,只要找到这些隐变量,就能让微观世界的现象重新回归到确定性的轨道上来。

1927 年,第五届索尔维会议在比利时布鲁塞尔盛大召开,这场会议堪称物理学界的 “华山论剑”,汇聚了当时全球最顶尖的物理学家 ,29 位参会者中,有 17 人获得或后来获得诺贝尔奖,堪称科学界的 “全明星阵容”。而会议上爱因斯坦与玻尔之间关于量子力学随机性的激烈争论,更是成为了科学史上的经典一幕。

爱因斯坦,这位相对论的创立者,始终坚信宇宙是有秩序、有规律的,运动和演化都是可以被科学定律所描述的。他无法接受量子力学中这种不确定性和随机性的观点,认为这违背了因果律。在会议上,他神情严肃,言辞坚定地表达着自己的观点,试图通过一系列思想实验来反驳量子力学的不确定性原理。他就像一位坚守传统物理学阵地的勇士,对量子力学的新观点发起了一轮又一轮的攻击。

而玻尔则是量子力学的坚定捍卫者,他思维敏捷,逻辑严密,每次都能巧妙地回应爱因斯坦的质疑。面对爱因斯坦的挑战,玻尔总是能从不同的角度进行分析和解释,用自己的理论和观点来化解爱因斯坦的攻势。他和爱因斯坦的争论,就像一场精彩的辩论赛,双方你来我往,互不相让,每一次交锋都引发了在场物理学家们的深入思考。

在会议期间,爱因斯坦提出了一个思想实验:想象一个装有电子的箱子,箱子上有一个小孔,电子可以通过小孔逸出。按照量子力学的不确定性原理,我们无法同时精确地知道电子的位置和动量。

但是,爱因斯坦认为,如果我们能够精确地测量箱子的重量变化,就可以根据能量守恒定律计算出电子逸出时的能量,进而精确地知道电子的动量,这样就可以同时精确地知道电子的位置和动量了,这显然与不确定性原理相矛盾。

玻尔在面对爱因斯坦的这一挑战时,陷入了沉思。

经过一番思考,他发现了爱因斯坦思想实验中的漏洞。玻尔指出,当我们测量箱子的重量变化时,由于电子的逸出,箱子会发生微小的位移,而根据海森堡的不确定性原理,位置和动量是不能同时被精确测量的,所以在测量箱子位移的过程中,必然会引入动量的不确定性,从而无法精确地知道电子的动量。因此,爱因斯坦的思想实验并不能反驳不确定性原理。

除了这次思想实验的交锋,爱因斯坦还提出了许多其他的质疑和挑战,他认为量子力学的概率性描述只是一种暂时的现象,背后一定隐藏着尚未被发现的规律,一旦这些规律被揭示,量子世界的行为也将变得可预测。

他坚信,宇宙中的一切现象都应该有一个确定的原因和结果,不存在真正的随机性。而以玻尔为代表的哥本哈根学派则主张概率论,他们认为量子世界的本质是概率性的,不确定性是微观世界的固有属性,并非由于我们的认知不足或测量手段的限制 。

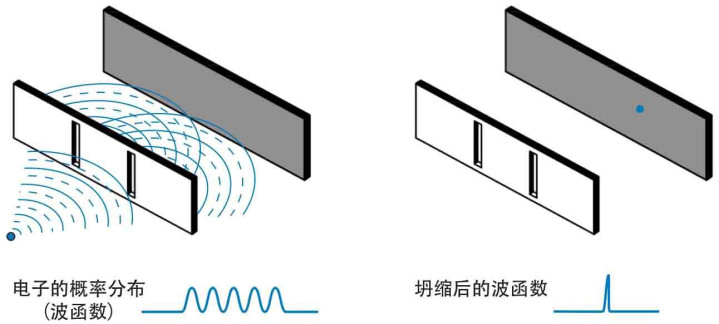

在量子力学中,微观粒子的状态不能用确定的位置和动量来描述,而是用波函数来表示,波函数给出了粒子在不同位置出现的概率分布。当我们对粒子进行测量时,波函数会瞬间坍缩到一个确定的状态,但在测量之前,粒子处于一种概率叠加的状态,具有多种可能性。

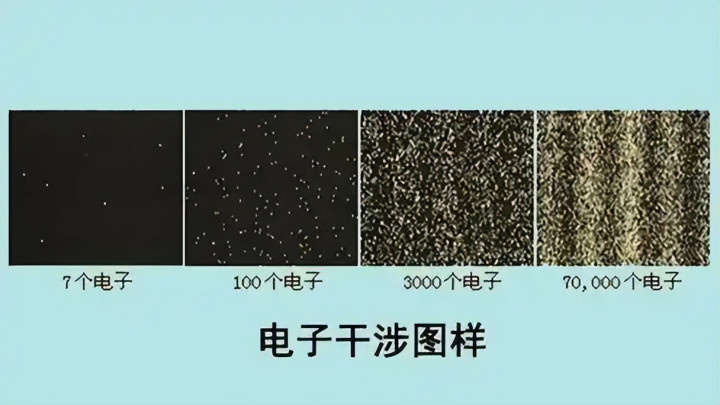

例如,在著名的双缝干涉实验中,当单个电子通过双缝时,它会在屏幕上形成一个概率分布图案,而不是像经典粒子那样沿着确定的路径运动。

这表明,电子在通过双缝时,似乎同时通过了两条缝,并且与自身发生了干涉,这种现象无法用经典的决定论来解释,只能用量子力学的概率论来理解。

爱因斯坦与玻尔的这场争论持续了多年,他们在各种学术场合展开激烈的交锋,各执一词,互不相让。尽管当时的实验技术无法直接验证量子纠缠的真实性,但他们的争论激发了众多科学家对这一领域的研究热情,推动了理论的不断完善和实验技术的逐步发展。

这场争论不仅是两位科学巨匠之间的思想碰撞,更是两种世界观和科学理念的激烈冲突,它对量子力学的发展产生了深远的影响,促使科学家们不断深入思考量子世界的奥秘,推动了量子力学理论和实验技术的飞速发展,为后来量子信息科学的兴起和繁荣奠定了坚实的基础。

为了验证量子力学中随机性的本质,科学家们设计并进行了一系列精妙绝伦的实验,其中,双缝干涉实验和薛定谔的猫思想实验是最为著名且具有代表性的,它们以独特的方式展示了量子世界的不确定性和随机性,对传统的因果律和决定论发起了强有力的挑战。

双缝干涉实验最初是由英国物理学家托马斯・杨在 1801 年进行的,旨在研究光的性质。当时,人们对于光究竟是粒子还是波存在着激烈的争论 。

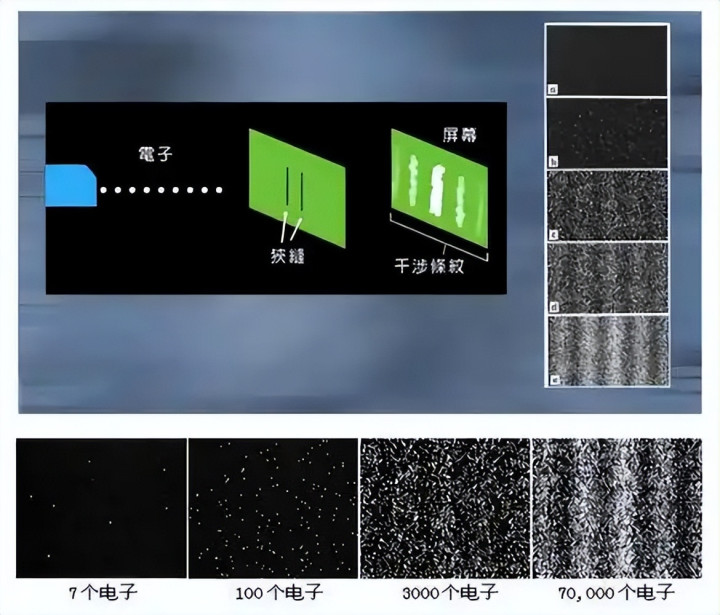

托马斯・杨让一束光通过两条平行的狭缝后投射到屏幕上,结果发现屏幕上出现了明暗相间的干涉条纹。这一现象表明,光在传播过程中表现出了波动性,就像水波通过双缝时会产生干涉一样。然而,随着量子力学的发展,科学家们发现,不仅仅是光,电子等微观粒子也具有波粒二象性。当把双缝干涉实验中的光源换成电子源,让单个电子逐个通过双缝时,令人惊奇的事情发生了。

起初,电子在屏幕上的落点看起来是毫无规律的,但随着时间的推移,大量电子的落点逐渐形成了与光的双缝干涉条纹相似的图案 。这意味着,单个电子在通过双缝时,似乎同时通过了两条缝,并且与自身发生了干涉,就好像它在同一时刻处于多个位置一样。这种现象完全违背了经典物理学中粒子的行为模式,在经典世界里,一个粒子在某一时刻只能处于一个确定的位置,只能沿着一条确定的路径运动。

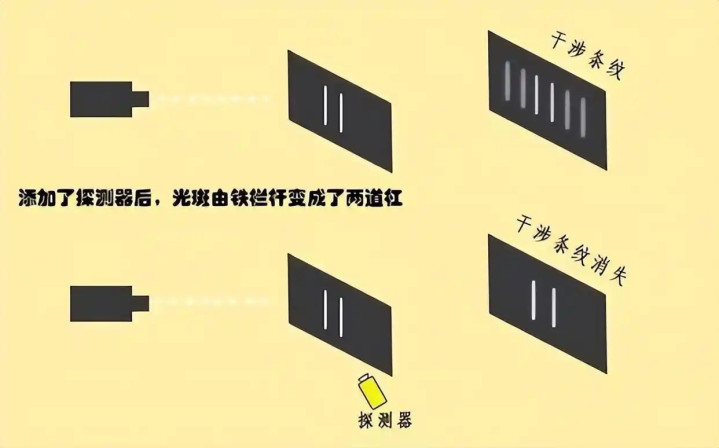

为了进一步探究电子的行为,科学家们尝试在双缝处放置探测器,试图确定电子究竟通过了哪条缝。

然而,当进行这样的观测时,诡异的事情再次发生:干涉条纹消失了,电子在屏幕上的落点变成了两条清晰的亮纹,表现出了粒子的特性,就好像电子知道自己被观测了一样,从而改变了自己的行为。这种观测行为对实验结果产生影响的现象,被称为 “观察者效应”。

它表明,在量子世界中,观测行为本身会对微观粒子的状态产生干扰,使得粒子从一种不确定的概率叠加态坍缩到一个确定的状态。这一结果彻底颠覆了传统物理学中关于客观世界独立于观测者存在的观念,让人们深刻认识到量子世界的不确定性和观测者在其中所扮演的关键角色。

薛定谔的猫思想实验则是由奥地利物理学家薛定谔在 1935 年提出的,它将量子力学中的不确定性从微观世界延伸到了宏观世界,以一种更加直观和震撼的方式展现了量子随机性的奇特之处。

想象有一只猫被关在一个封闭的盒子里,盒子里还有一个放射性原子、一个盖革计数器和一瓶毒药。放射性原子有 50% 的概率发生衰变,当它衰变时,盖革计数器会检测到并触发机关,打破毒药瓶,从而杀死猫;如果原子不衰变,猫就会安然无恙。

根据量子力学的理论,在没有打开盒子进行观测之前,放射性原子处于衰变和不衰变的叠加态,也就是说,它既衰变又不衰变。由于猫的生死与原子的状态紧密相连,所以猫也处于一种既死又活的叠加态。只有当我们打开盒子进行观测时,量子叠加态才会坍缩,猫的状态才会确定下来,要么是死,要么是活。

这个思想实验虽然在现实中无法真正实现,但它却引发了人们对于量子力学中叠加态和观测者效应的深入思考。

在宏观世界中,我们所观察到的一切事物都具有确定的状态,猫要么是活的,要么是死的,不可能同时处于两种状态。

然而,薛定谔的猫却揭示了量子世界与宏观世界的巨大差异,让我们不得不面对量子力学中那些违背常识的现象。它挑战了传统的因果律和决定论,因为在传统观念中,事件的发生都有明确的因果关系,结果是由原因决定的,而在薛定谔的猫实验中,猫的生死在观测之前是不确定的,似乎没有一个确定的原因能够决定它的结果,一切都只是概率性的。

除了双缝干涉实验和薛定谔的猫思想实验之外,还有许多其他实验也为量子随机性提供了有力的证据。

例如,贝尔不等式实验验证了量子纠缠现象的存在,进一步证明了量子世界的非局域性和随机性。在量子纠缠中,两个或多个粒子之间存在一种特殊的关联,无论它们之间的距离有多远,对其中一个粒子的测量都会瞬间影响到另一个粒子的状态,这种超距作用是经典物理学无法解释的,它表明量子世界中存在着一种超越我们日常认知的深层次联系,而这种联系也与量子随机性密切相关。

这些实验的结果让人们逐渐认识到,量子世界的随机性是一种本质属性,并非由于我们的观测手段不完善或知识不足所导致的。它深刻地改变了我们对世界的认知,迫使我们重新审视传统的科学观念和哲学思考。

量子力学中的随机性不仅在微观世界中起着重要作用,也对我们理解宏观世界的现象产生了深远的影响,它为现代科学技术的发展开辟了新的道路,如量子计算、量子通信等领域的兴起,都离不开对量子随机性的深入研究和应用。

在量子力学的奇妙世界里,随机性究竟是一种表面现象,背后隐藏着尚未被揭示的确定性规律,还是微观世界的内在本质,这是一个长期以来备受争议的核心问题。

爱因斯坦坚信,在量子现象背后,一定存在着某些尚未被发现的隐变量,这些隐变量如同幕后操纵者,决定着微观粒子看似随机的行为 。

他提出的隐变量理论,试图为量子力学中的随机性找到一种确定性的解释。按照这个理论,量子力学中表现出的随机性,是因为我们目前的观测技术和理论还不够完善,无法捕捉到这些隐变量的作用。一旦我们能够发现并掌握这些隐变量,量子世界的现象将变得如同经典物理学中的现象一样,是完全可以预测的。

以电子的双缝干涉实验为例,按照爱因斯坦的隐变量理论,电子在通过双缝之前,其运动轨迹实际上已经被某些隐变量所决定,只是我们无法观测到这些隐变量,所以才会看到电子在屏幕上形成看似随机的干涉条纹 。在这个理论框架下,微观世界的一切现象都遵循着严格的因果律,不存在真正的随机性。

然而,量子力学的正统诠释,以哥本哈根学派为代表,坚决反对这种观点。

他们认为,量子世界的随机性是一种内禀的、不可约化的真随机,是微观世界的基本属性,与我们的观测手段和知识水平无关。在哥本哈根学派的理论中,微观粒子的状态在被测量之前是不确定的,它们处于一种概率叠加的状态,只有在进行测量的瞬间,波函数才会坍缩,粒子的状态才会确定下来,而这个坍缩过程是完全随机的,没有任何确定性的因素可以决定它。

还是以双缝干涉实验来说,在哥本哈根学派的解释中,电子在通过双缝时,真的是同时通过了两条缝,并且以概率波的形式在空间中传播,与自身发生干涉,最终在屏幕上形成干涉条纹。在测量之前,电子的位置是不确定的,它可能出现在屏幕上的任何一个位置,只是在不同位置出现的概率不同,这种概率分布是由波函数决定的。当我们进行测量时,波函数瞬间坍缩,电子的位置才被确定下来,但这个过程是随机的,我们无法预先知道电子会出现在哪里。

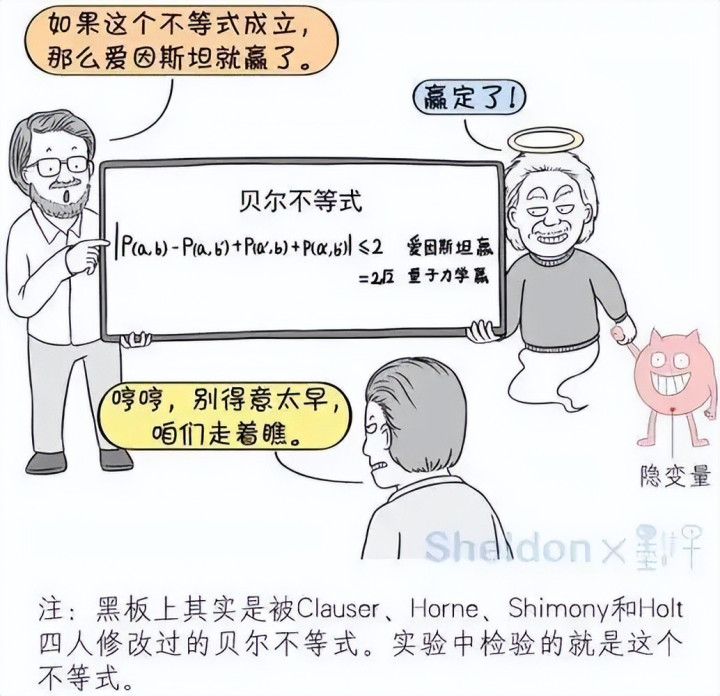

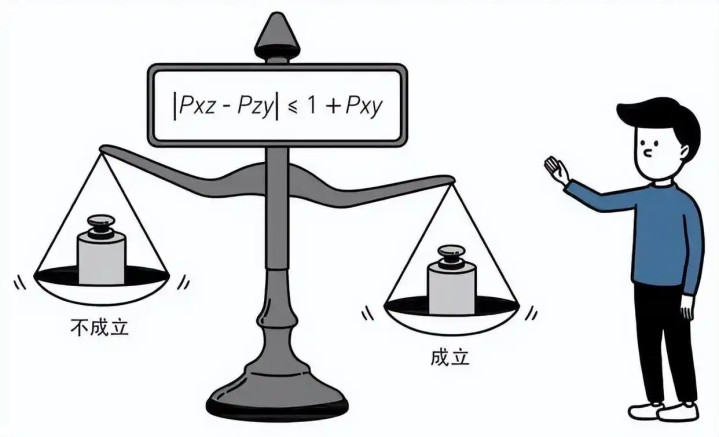

为了验证这两种观点的正确性,科学家们进行了一系列实验,其中贝尔不等式的验证实验起到了关键作用。

贝尔不等式是由物理学家约翰・贝尔在 1964 年提出的,它是一个基于定域实在论的数学不等式。如果量子力学中的随机性是由于隐变量的存在而产生的,那么在某些特定的实验条件下,实验结果应该满足贝尔不等式 。反之,如果实验结果违反贝尔不等式,那就意味着量子力学的非局域性是正确的,量子世界的随机性是本质的,不存在隐变量来决定粒子的行为。

自贝尔不等式提出以来,科学家们进行了大量的实验来验证它。

其中,1982 年阿兰・阿斯佩等人进行的实验最为著名。他们利用纠缠光子对进行实验,通过巧妙的设计,成功地关闭了一些可能存在的漏洞,使得实验结果更加可靠。实验结果明确地表明,量子力学的预测违反了贝尔不等式,这意味着量子世界的随机性是真实存在的,爱因斯坦所追寻的隐变量理论无法解释量子力学中的所有现象,量子力学的正统诠释得到了强有力的实验支持 。

随着实验技术的不断进步,越来越多的实验都进一步证实了量子力学的非局域性和随机性。这些实验结果让我们不得不接受这样一个事实:在微观世界里,随机性是一种基本的存在方式,它与我们日常生活中所熟悉的确定性和因果律有着本质的区别。

这种量子随机性不仅深刻地影响了我们对物理世界的认识,也为现代科学技术的发展带来了新的机遇和挑战,如量子计算、量子通信等领域的蓬勃发展,都离不开对量子随机性的深入理解和应用。